接续上一篇的《硅谷群侠传:半导体风云》,看着硅谷因为军事工业和史丹佛大学而崛起,八叛徒创办了快捷半导体(Fairchild Semiconductor)开启了半导体时代。而在 1990 年以后,网络开放给公众使用,从此掀起了新的风暴。

失败又怎样?

到了 1990 年代,个人电脑已经步入成熟期,惠普(Hewlett-Packard)成为家喻户晓的电脑品牌,而苹果(Apple)则节节败退,最后决定在 1997 年迎回创办人 Steve Jobs,重新振作。PDA 和 MP3 等小型的电子装置开始在这个时间点出现,虽然尚未成熟但已经开始在市场上尝试。

▲ Steve Jobs 强势回归后带领苹果演出大复活的戏码,再创高峰。(Source:Flickr/James Mitchell CC BY 2.0)

不只有着各种成功的案例,硅谷也充斥着失败。有些虽然有相当好的点子,但技术还无法让想法完整呈现,例如曾经震撼过整个硅谷,产品概念堪称 iPad 前身的 GO 公司。有些则曾经盛极一时,但在激烈的竞争下逐渐沉寂,像是 Commodore 推出的 Amiga 电脑。

▲ Amiga 500 是过去最畅销的电脑之一。(Source:By Bill Bertram (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons)

在硅谷,创业的失败不代表人生的失败,不管是对个人或是硅谷都有着重要的意义。公司的不断出生和死亡,让硅谷有着惊人的弹性,创业想法的快速失败让人才得以重新投入新的公司和产业,让硅谷成为一个能够大量试误的地方。就在这些各种尝试之中,硅谷才能孕育出英特尔和苹果等科技巨擘。

公司的快速起落也加速了人才的流动,当公司本身都朝不保夕,员工自然不需要保持忠诚,而人才的流动又回过头来提供更理想的创业环境。这种快速而大量的创业常识颠覆了科技业的生态,让过去以大公司底下的实验室为主要技术创新动能的时代走进历史,取而代之的是许多创业家分头并进,寻找未来科技的可行之道。

相对的,成功的创业家在媒体的推波助澜之下,成为了硅谷甚至是全美国的偶像,为硅谷的创业梦锦上添花,引来无数的追随者和效法者为硅谷增添活力。

▲ Mark Zuckerberg 因为 Facebook 的成功而成为硅谷新偶像。(Source:Flickr/Jakob Steinschaden CC BY 2.0)

网络淘金潮席卷硅谷

网络向公众开放之后,网景(Netscape)成了硅谷第一个获得巨大成功的网络公司,并成为浏览器市场的龙头,1995 年甚至有 90% 的网络使用者使用网景的浏览器。而1995 年由史丹佛大学毕业生推出的 Yahoo,则是在第一代网络搜索引擎的激烈竞争中脱颖而出,并迅速的壮大。除此之外,还有许多的创业家投入网络这块处女地。

▲ 网景的 Navigator 曾是浏览器霸主,如今已成为时代的眼泪。(Source:Flickr/Gabriel Saldana CC BY 2.0)

网络这个新媒介的出现带给创投无限的想像空间,再加上老一辈的创业家刚好也已经退休,提供创投更多的资本、管理经验和技术能力,提供新创公司的成功机会。网络带来了全新一波的创业热潮,也让科技业股票在华尔街成为股民追逐标的,为硅谷带来了大量的财富,进而吸引更多人投入网络产业。如果说前一波的半导体创业风潮都源自同样的根,是一棵树的不同枝干,那网络时代的创业就如同春风吹又生的野草,互不隶属而平行发展,但共享同一片沃土。

硅谷创业上的成长也反映在人口和经济上,90 年代湾区的人口成长了 13%,圣塔克拉拉谷的人均收入几乎是全美国的两倍。实际上收入的分配并不平均,蓝领劳动者的收入依旧不高,拉高水平的是工程师以及握有科技公司股票的创业家和有钱人。

1998 年网景在与微软的竞争中败下阵来,被美国线上所收购,这也敲响了硅谷网络业的警钟;但就在同一年 Larry Page 和 Sergey Brin 创办了 Google,后来成为业界最耀眼的新星,也暗示著硅谷网络业未来的再起。

▲ 同样是史丹佛校友的 Larry Page 和 Sergey Brin 共同打造了新的硅谷企业典范。(Source:Flickr/Joi Ito CC BY 2.0)

曲终人未散,网络梦未完

网络产业无比美好的前景带来疯狂的人潮和钱潮,但也埋下了泡沫破灭的种子。2000 年网络业迎来了举世闻名的 .com 泡沫破裂,多数的网络公司市值崩跌到最高点的 25% 左右。硅谷地区的网络巨头在风暴中也难逃一劫,如 Webvan、eToys 和 Pets.com 等公司宣布破产,其中 Webvan 的倒闭更被视为最大的网络破产案之一。

▲ 做为网络配送业先驱的 Webvan 曾是硅谷的超级明星,破产后公司的货箱多数沦为居民的置物箱。(Source:By Binksternet at en.wikipedia (Transferred from en.wikipedia by SreeBot) [Public domain], via Wikimedia Commons)

网络泡沫虽然最后以破灭收场,但大量的资金提供网络公司进行各式各样的尝试,让网络得以深入人们的生活,也为下一阶段的网络产业奠定基础。eBay 的出现大幅降低了买卖东西的门槛;Google 则让人们无比方便的使用网络,而且成为网络广告的超级霸主;全美最大的分类广告网站 Craigslist 则提供大众一个轻松找到各种讯息的平台,甚至被曾被评为最佳社会网站。硅谷网络公司的成功不只带来商业利润,更重新塑造了人们生活的方式。

▲ Craigslist 虽然密密麻麻的只有文字,却是美国人最爱用的网站之一。(Source:Craigslist)

在这次的重创之后硅谷损失惨重,甚至出现了硅谷将从此一蹶不振的言论。但实际上不断增加的网络人口象征网络的时代才正要开始,经过经济萧条的淘洗之后,人才和资金重新回到新创的网络公司当中。2000 年前后创立的公司自此开始崭露头角,像是后来被 eBay 收购的第三方支付 PayPal 和搜索引擎的代名词 Google。

除了新公司之外,没有被网络泡沫破灭毁灭的旧公司,在存活下来之后也变得更加顽强,包括入口网站 Yahoo 和拍卖平台 eBay 都成为第一代的硅谷网络巨头。而在大片的网络声浪之外,其他行业则起起落落,惠普购并了康柏成为最大的服务器制造商,苹果推出了 iPod 准备卷土重来,英特尔和超微的战争则持续进行。

硅谷非主流:生物科技与能源科技

硅谷拥有的不只是半导体和网络业,其他不同的科技产业也具有一定的发展,其中又以生物科技和能源科技为代表。除此之外,还有奈米技术,激光科技和机械外骨骼等各式科技产业。

史丹佛大学生物实验室在 DNA 方面的研究是硅谷生物技术产业的推手,并早在 1970 年代就初具规模。生物科技虽然不是最主要的产业,但在硅谷始终占有一席之地,并在基因相关的研究上不断有所进展,拥有许多相关的专利。在 2000 年初,湾区已经有高达 90 家生技相关的上市公司,总市值高达 820 亿美元。

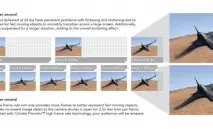

在 2001 年的恐怖攻击之后,为了美国能源的供应,燃料电池和太阳能等能源产业成为硅谷的新亮点。而石油资源的来源和价格的不稳定让能源相关科技持续进展,硅谷的创业者投入各种再生能源和电动汽车,其中最著名的莫过于特斯拉(Tesla)。

▲ 近年来引发众多话题的电动车 Tesla。(Source:Tesla 官网)

江山代有人才出:新时代与新挑战

虽然硅谷的创新数十年不断,影响力日渐扩大,但还是有其需要面对的困境。相对于过去创业的的长期经营和投资,近年来有些创业者倾向在短期内冲高公司的市场价值并脱手获利。这样的转变提高了硅谷的资金和人才流动性,却使需要长期经营的项目乏人问津,公司决策时也容易过度偏向融资方而非长远的发展。硅谷涌入的财富也造成了日渐严重的贫富差距,增加了社会的不安感和冲突。扩增的人口则使硅谷和东京、纽约和巴黎等一般的都会区越来越像,越来越拥挤和沉闷。高涨的房价和物价等生活成本,让中产阶级难以负荷,部分移民人才也因此却步。

硅谷公司的更迭之快,令人瞠目结舌,原先称霸网络界的 Yahoo 在近几年被 Google 打得节节败退;创立不到 20 年的 Facebook 已经成为多数人每天必上的网站,而对手 MySpace 则快速消亡。

在现在这个智能手机遍地,没有无线网络就会死的年代,硅谷经过了新一轮的洗牌。来到硅谷壮大发展的社群网站 Facebook 和湾区土生土长的影音串流网站 YouTube 与点评网站 Yelp 成为新一代硅谷企业的代表,而苹果和 Google 则早已晋升世界级的企业。随着科技的变革,硅谷的企业也经过一波波的淘洗,而始终不变的,是硅谷不间断的创业动能。

西部文化孕育创业生态系,成因复杂难复制

科技的革命改变了人类社会,而硅谷是这场革命最重要的引擎之一。虽然硅谷并没有最大的硬件公司也没有最大的软件公司,也没发明积体电路、个人电脑、网络、搜索引擎和社群软件,但硅谷却让这些东西改变了世界。相对于学术界和大公司的研究室,硅谷不是一个有着伟大技术历史的地方,却能让这些技术深入社会,成为人们生活中不可或缺的一部分。

能够有如今的发展,硅谷不是只靠一大堆高科技公司,而是一整套的体系,包括大学和实验室等研究机构、工程师和创业者、创投和法律顾问,构成了一个创业的生态系。

借用生态系的比喻可以理解为何硅谷难以被复制。要让一个生态系生生不息的运作,需要的不只是几个重要的物种,更重要的是地理、气候、水文和土壤等相关环境的配合,以及大大小小不同的动植物和细菌,构成一个复杂的循环。创业的生态系也是一样,不是把大学和公司放在一起就能复制出硅谷,需要考量的还包括当地的环境和大的历史脉络,以及对内的政治经济制度和对外的国际关系,不是砸钱或是政府一声令下就能将硅谷搬到任何地方。

▲ 硅谷的创业环境如同一个生态系,各个因素之间环环相扣,难以全盘复制。(Source:Wikipedia)

硅谷之所以天独厚,并非源自于单一因素,而是在整个美国、西部乃至于加州的文化、地理和历史条件,以及整个时代的背景之下共构而成。相较于欧洲和美国东部受到世俗礼教拘束,个人被家庭和阶级背景所束缚,美国西部在大拓荒驱逐原住民的残酷历史之下,成为一片地广人稀的土地。在开拓潮和后来的掏金潮之下,这个缺乏既得利益者和传统权威的地方,孕育出重视自由和个人的文化,而来自各地的多元移民则让社会气氛相对包容。硅谷历史学家 Leslie Berlin 认为,美国西部勇于开拓而不畏失败的传统,深深影响了硅谷的创业精神。

也因为这样的背景,加州成为一个愿意创新和挑战权威的地方,这些特质不只表现在硅谷的创业和不穿西装上,也实践在社会和生活中。1964 年加州柏克莱大学的学生 Mario Savio 发起了校园言论自由运动,成为美国六零年代社会运动的一股重要力量。加州也是早期的同志运动和嬉皮文化的重要发源地,这些反抗主流文化和体制的运动带给当地旺盛的生命力、创造力和反叛精神,也影响了硅谷的文化,甚至连苹果电脑的创办人 Steve Jobs 都曾经是个嬉皮。

▲ 六零年代的反战运动和嬉皮文化影响深远。(Source:Wikipedia)

在当地文化的影响下,硅谷会有着创新和勇于挑战的文化并不足为奇。再加上早期有着政府资源的挹注而无政府官僚的箝制,让高科技产业得以有良好的发展。而美国的资本市场机制让成功的硅谷创业家得以靠着公开上市,就能在数年之间赚取惊人的财富,使更多怀抱梦想的人愿意投入硅谷。美国的民主法治则保障了创业者的私有财产,而无须担心被国家强取豪夺。对移民具有吸引力的法律、环境和文化,让进入硅谷的人才源源不绝。

这些种种历史,文化和制度上的因素,塑造了今日的硅谷,让硅谷之所以成为硅谷。

(首图为硅谷空照图,首图来源:Flickr/Patrick Nouhailler CC BY 2.0)

相关连结

- A History of Silicon Valley

- Why Silicon Valley Will Continue to Rule

延伸阅读:

- 创新者们:掀起数位革命的天才、怪杰和骇客