IEEE 全球通讯大会今年在台北召开,虽然由于疫情影响,国外学者无法到场,但仍透过远距视讯来共同探讨未来通讯的趋势,甚至对于 6G 网络的概念也已然逐渐成形。

虽然 5G 才刚要普及,但与论已对 6G 有不少憧憬,尤其对性能的想像,速度更快、频率更高、更稳定,甚至喜欢以雷达图来表现 6G 的强大。不过这其实仅流于表面,身在研发前线的专家学者们关心的重点不在于单一的硬件技术是否能实现。

▲ 在三星的 6G 白皮书中,描述了其对未来通讯技术的想像,但也有专家对此持不同的意见。(Source:Samsung)

建立于 1963 年电机电子工程师学会 IEEE 在国际间相当具有影响力,一直以来承担着多个科学期刊和会议组织者的角色,当然在此发表的论文及研究都颇具有代表性,值得关注。而此次全球通讯大会中,更特别举办了 6G 高峰会,邀请重要的专家学者来探讨未来 6G 的发展,今年已是第 2 届。

虽然现在谈 6G 听起来还太早,但事实上,6G 概念的研究早在 2017 年左右就已经开始。像 5G 概念也是在 2010 年就已成形,而过了 10 年才准备要来商业化,虽然以此推演,6G 至少要 2028 年以后才有望实践,但对于概念的探讨仍然很重要,这决定了未来有哪些技术难关需要去克服。

5G 的延伸?

许多致力于此的专家学者当然都有不同的看法,但经过数年的交流碰撞,可以说如今 6G 的概念其实已逐渐成形。推动 6G 的研究也并非只靠想像力,而是为了因应未来社会可见的需求而预作准备。如日本电信商 NTT DOCOMO 5G 实验室总经理中村武宏就从 5G 应用的延伸来探讨 6G 技术的发展。

(Source:NTT DOCOMO)

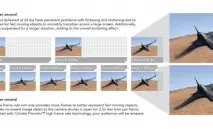

他认为,就现有的应用仍有许多 5G 性能涵盖不完全的领域,在这些地方需要更加特化的通讯性能,才有更好的表现。在真正迎接 6G 之前,要做的就是先超越 5G(Beyond 5G),而眼前还有几项技术需要克服,如毫米波的广泛应用、上行链路的强化以及对工业通讯需求的稳定保证,这也是目前 5G 积极发展的方向。

不仅是低轨道卫星

不过就算把 5G 通讯性能在各方向上发展到极致,就可称之为 6G 吗?显然也不是的,虽然还有许多技术问题待研究,但至少学者们已具有共识认为 6G 将会是建立于人工智能基础之上,拥有全领域覆盖、新的网络拓朴结构,甚至是新波形的通讯技术。虽然这些想法仍充斥许多推论与期待,但以目前的概念,仍可演绎出下一步应该发展的方向。

如近期讨论得沸沸扬扬的低轨道卫星,其实也仅是为实现全领域网络概念的一部分技术而已。未来的 6G 将不仅是连结人与人,而是涵盖地球所有空间,甚至包括太空,这奠定了 6G 将会是一种复合型的网络,囊括从低轨道通讯卫星、5G 基站、智能手机甚至是室内 WiFi 的网络结构,且是由人工智能所驱动。

▲ 许多人认为低轨道卫星网络会是 6G 通讯的新型态,但其实仅是扩展覆盖率的部分而已。(Source:Starlink)

为何强调人工智能?这当然不仅是一个噱头,而是为构成自适应复合型通讯网络的解决方案。如同自驾车的协同自适应巡航控制(CACC),就是一个更为进阶的概念,除了以自身感测器来测量并反应路况外,更强调与邻近自驾系统的沟通及合作。就如电子测试商是德科技 6G 负责人 Roger Nichols 所言,不必要盲目追求超低延迟性(Ultra low latency),精确的通讯才是本质。

全领域双向触觉网络

当然若没有足够低延迟性就很难达成如自驾车编队(Self-driving car platooning)等应用,自驾车若透过组队行驶将可有效降低能耗,且提高安全,会是未来相当有效率的智慧交通型态。但这并不是仅仰赖通讯的低延迟性而已,而是如何建立触觉网络(Tactile Internet )的问题,车辆与车辆之间透过即时的互动,才能维持车队的稳定行驶,并更有效地进行交通。

这不只是一种进阶的物联网,而是能即时提供触觉反馈,实现高度动态过程的自动化或远程控制技术。就如工研院资通研究所所长阙志克所言,从无人机技术的发展,也可以看出 6G 将会是一种涵盖率非常高的触觉网络,能够精准定位,且不仅止于单方通讯,多播(multicast)以及 P2P 通讯也会是要点。所有原本无关联的物,都可以关联。

▲ 从现今无人机发展的脉络可窥见 6G 的端倪,覆盖率的扩展、AI 与复合通讯的应用及触觉网络都是特征。 (Source:工研院)

若这些例子还不够贴近生活,那么虚实结合应能更好的表达 6G 的概念,随时随地都能通过扩增实境装备与数据资料直接触碰及回馈,并完成各项工作及娱乐活动,且不限于特定空间,未来的生活型态将因此发生改变,超现实(Hyper reality)也将实现,资讯能更好的附着在物上,这也是现今 VR / AR / MR / XR 技术的愿景。

▲ 2016 年的超现实概念影片就已经道出对未来社会的想像,但 6G 的性能可能还不仅如此,AI 普及之后,物与人及物与物的互动将更加频繁。 (Source:Keiichi Matsuda)

为实现这些,需要更全面的进步,无论是软硬件技术,大至思科的人工智能系统,小至耀登科技的毫米波高频天线,都需要业者们不断努力研发,才有办法达到门槛,并满足如远端手术医疗等极端通讯要求,同时具备并整合这些技术的通讯网络,也才足以称为 6G 。也因此,在实务上衍伸出了更多问题。

能耗成限制

德国 Vodafone Chair Mobile Communications Systems 计划主持人 Gerhard Fettweis 教授表示,为了能够更有效的分配通讯资源及实现更多功能,6G 网络上将会运行非常繁重的软件结构。他并不担心如,太赫兹超高频通讯等被认为是 6G 象征的技术无法在将来实现,包括制造更先进的通讯芯片等半导体工艺都不会是问题。更困难的挑战其实是能耗,未来光要维持通讯网络的运作,就将消耗庞大的能源。

▲ Gerhard Fettweis 教授认为,能耗才是 6G 网络能否成形的关键 。(Source:科技新报再制)

5G 的能耗问题已不小,但依目前 6G 技术的前瞻方向,若要建构所谓的空天地一体的全领域网络,只会更耗能。如今 5G 网络重点就已不仅在于智能手机,而是物联网。想像一下,若有朝一日由自驾车组成的智慧交通系统成为主流,那么所需的通讯量,就将大于一般用户上网通话。更遑论,像 6G 这样以 AI 驱动的大数据通讯网络。

6G 是社会变革

所以如何更有效率地进行联合通讯(Joint communication)及感知(Sensing)将会是必须攻克的技术关卡,这将会牵扯到全双工传输、OFDM 波形优化甚至是发展新波形,还有如频谱、频道共享等议题,且更加重要的是如何建立一个可信的网络。除了技术的发展外,可能造成的社会议题也必须去讨论。未来的 6G 网络将会是更加统一及强大的,并深入到生活的任何角落。若真的成形,如何使其不会反过来成为民众的威胁,也非常值得深思。

简单来讲,6G 将不仅是通讯技术而是新的网络型态,甚至是生活型态。真正的挑战并非高频天线,也不是通讯芯片的先进封装,而是如何创造出一个足以承载人工智能,但结构又不会太过复杂的网络拓朴;能整合各项装置,比 IPv4、IPv6 更有效率的新通讯协定,以及如何进一步保障民众的隐私及生活,不受到恶意的威胁,这些基础的变革才是真正的 6G 问题。

(首图来源:shutterstock)

延伸阅读:

- 5G 还没普及,6G 竞争已经开始了?

- 电信商研究微型天线系统,筹备 6G 技术

- 超前部署,Nokia 领军 Hexa-X 计划准备开发 6G 网络

- 晋升太空打造全台第一混合火箭引擎,布局 6G 太空物联网